ChatGPT(AI) vs 検索エンジン──自分で検索する時代は終わったのか?それでも「自分で検索」の方が最善になる瞬間

ある朝9時、Slackに短いメッセージが飛んできました。

「今日中に“国内市場の最新動向”を1枚で。根拠リンクつきでお願い」。

コーヒーをひと口。私はいつもどおり、まずAIに話しかけます。ざっくり論点を出してもらい、表の叩き台をつくる。ところが次の瞬間、私は検索エンジンを開いていました。AIに当たりをつけてもらってから、自分で検索で裏取りする──この二段構えが、結局いちばん速くて、いちばん安全だと知っているからです。

第1幕:AIに投げる──霧の中に道を引く

AIに「ざっくり構造」を描いてもらうと、迷いが減ります。関連キーワード、比較軸、グラフにすべき数字の候補、相場感。長い文章を短く圧縮するのも得意です。

要は、白紙に最初の一本線を引く作業を、秒で終わらせてくれる存在なんです。

- 速さ:ゼロからの“初稿”を爆速で。

- 発想:抜けがちな観点を思い出させてくれる。

- 翻訳・要約:外国語や長文も「まず全体像」を手に入れられる。

- 雛形生成:SQLや正規表現、コード片の叩き台がすぐ出る。

ただ、AIの答えはそのまま“納品物”にはならない。ここがポイントです。最新性の穴、因果の飛躍、出典の粒度。ときどきある“自信満々の勘違い”——。だから私は、ここから必ず検索に切り替えます。

第2幕:検索で裏どり──地図を広げて、道を確定する

検索エンジンの強みは、なんと言っても一次情報へ自分の手で到達できること。官庁統計、公式発表、開発ドキュメント、ニュースの原典。URL・取得日・該当箇所を自分の目で確認して、「たしかに、ここに、こう書いてある」を積み重ねていく。これが最終的な信頼の源です。

- 最新性:発表日時・更新履歴が明確。速報も追える。

- 再現性:誰が見ても同じURL・同じ段落に辿り着ける(監査に強い)。

- 比較:複数ソースを並べて矛盾をあぶり出せる。

もちろん検索にも弱点はあります。ノイズ、SEOスパム、広告。だからこそ、AIで霧を薄くしてから検索で精密に拾うのが、もっともストレスの少ない順番なんです。

AIと検索、どっちが得意?──“手の内”マトリクス

| 観点 | AI(ChatGPTなど) | 検索エンジン |

|---|---|---|

| スピード | 要約・骨子化が爆速 | 候補を開いて統合、やや時間がかかる |

| 出典 | 提示はできるが粒度は設計依存 | 原典のURL/段落を自分で押さえられる |

| 最新性 | 連携の有無・範囲に左右される | 公式発表・更新の検出が得意 |

| 再現性 | 背後の取得経路は見えにくい | クエリ→URL→引用の鎖が明確 |

| 創造/整理 | 視点出し・言い換え・構成が得意 | 情報の“収集と比較”に強い |

判断フレーム:AIファースト? 検索ファースト?

AIから始めるとラクなシーン

- テーマが広すぎて、どこから手をつけていいか分からない

- 長文を要件に分解したい(会議録・規格書・長い記事)

- 比較表や観点リストの“叩き台”が欲しい

- コードやSQLの雛形をとりあえず動かしたい

検索から始めるべきシーン

- 時間が動く情報:ニュース、価格、スケジュール、在庫、路線、営業時間

- 責任の重い分野:医療、法律、税務、安全(必ず一次情報で確認)

- 引用が必要:論文、白書、社外資料(URL・ページ・図番号まで取る)

- 仕様を触る:API/SDK の正確な挙動やバージョン差分

実務の物語:データサイエンティストの1日ワークフロー

- 問いを1分で言語化:「誰の、何の意思決定に使うのか」「必要な粒度」「締切」

- AIで地図を描く:関連キーワード、比較軸、表の列、想定グラフを一気に出す

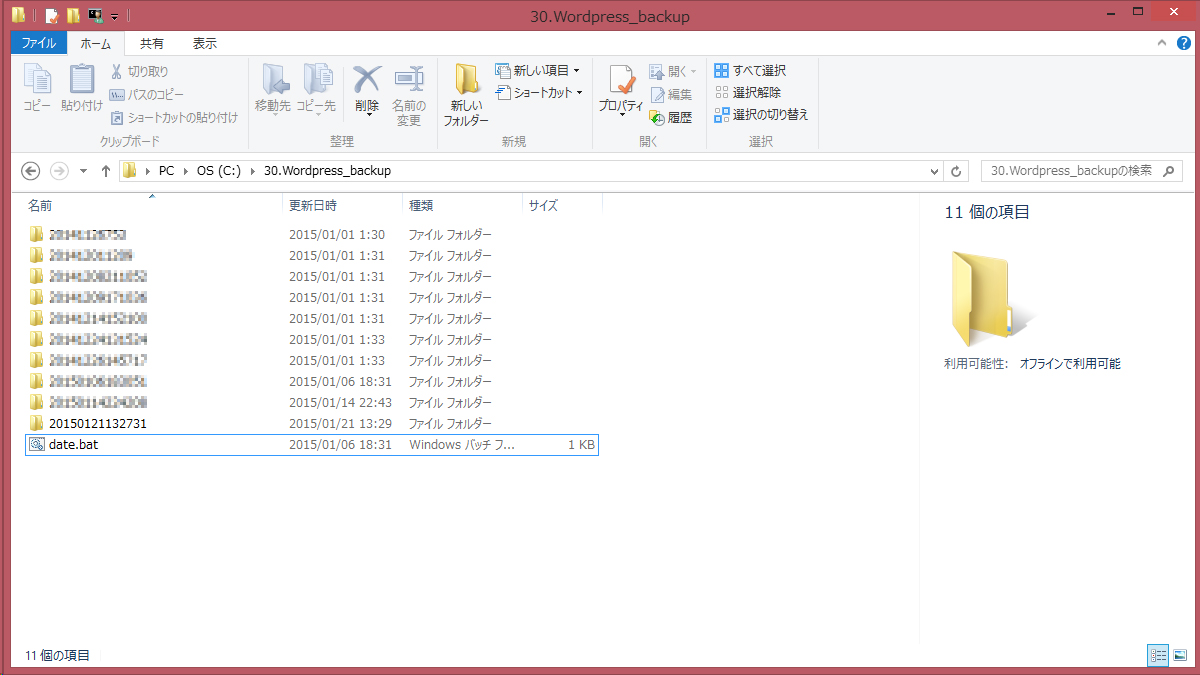

- 検索で原典回収:官庁統計・公式発表・一次調査・Docs・主要メディアを横串で

- 三点照合:AIが示した出典/自分の検索結果/別系統の数字を突き合わせる

- 監査ログを残す:使ったクエリ・URL・取得日時・引用箇所・AIプロンプトをノート化

この5ステップを回すと、スピード(AI)と信頼(検索)の両方が手に入ります。

トラブルあるあると、やさしい解き方

AIの言い分「それっぽいのにリンクが弱い」

→ 対応:重要主張は必ず自分で検索し、原典の該当段落まで確認。リンクがなければ採用しない。

検索の悩み「広告とスパムで埋もれる」

→ 対応:演算子・サイト絞り(site: gov / ac / go.jp / who.int など)、期間指定(過去1年)でノイズを切る。

最新性の罠「昨日の仕様が今日変わる」

→ 対応:更新ログ・リリースノート・公式SNSをウォッチ。取得日を資料に必ず明記。

セキュリティとコンプラ:ここだけは“前提”に

- 機微情報は貼らない:顧客名・未発表情報・個人情報はAIにも検索にも載せない前提。

- 匿名化・要約で:必要なら指標化してからAIに渡す(生データは不可)。

- 拡張機能の権限確認:ブラウザ拡張の読み取り範囲に注意。

ケーススタディ:どっちが主役?

1) 医療情報を調べたい

AIで「素朴な疑問」を平易に理解 → 必ず公的・学会・医療機関サイトで裏取り。引用は原典PDFのページ番号まで。

2) 旅行の計画を立てたい

AIで行程テンプレをもらう → 交通・価格・営業時間は公式サイトで直確認 → 予約リンクをブックマーク。

3) 競合・市場を俯瞰したい

AIで論点メモ・比較軸を作る → 決算資料・IR・官庁統計で数字を固める → 最後にAIで“1枚要約”。

「自分で検索」の方が最善になる5つの合図(チェックリスト)

- 日付が今日/今週であるべき情報か?

- 法的・契約的なリスクが絡むか?

- 社外に配る資料で、出典を第三者が再現できる必要があるか?

- 価格や在庫、ダイヤなど刻々と変わる数値か?

- 仕様・挙動を実際に検証する必要があるか?

ひとつでも「はい」があれば、まず検索。その上でAIを「要約係」「編集係」として使うのが安全です。

逆に、AIが輝くサイン

- スタート地点が見えない(白紙に線を引きたい)

- 長文を短く、専門語を平易にしたい

- 比較表・チェックリスト・構成案の叩き台が欲しい

- 多言語の骨子だけ素早く知りたい

- 簡単なコード雛形や正規表現の例が必要

1枚サマリー:AIと検索の“最短ルート”

- AIで論点を洗い出す(5分)

- 検索で原典を拾う(30分)

- 数字と主張を三点照合(10分)

- AIに「読める形」へ整形してもらう(5分)

- 引用と取得日を付けて納品(10分)

これで、速さと確からしさが両立します。

結論:終わるのは「検索」ではなく、「検索だけ」

検索の時代は終わっていません。終わるのは、検索だけに頼るやり方。

AIで霧を晴らし、検索で地面を踏み固める。あるいはその逆。

道具の勝ち負けではなく、設計の勝ち。これからの情報収集は、あなたの“段取り力”がものを言います。

CTA:次の調べもの、試しにこの順で——AIで地図 → 検索で原典 → AIで整形。一度やってみれば、もう元のやり方には戻れません。