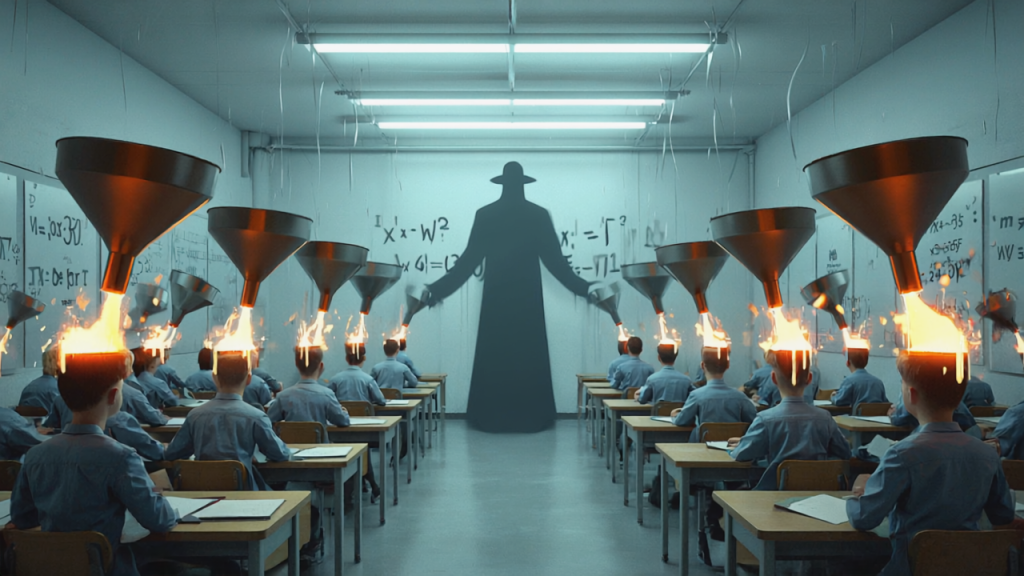

「教育とは枠組みを敷くための一種の洗脳ではないか?」という妄想の理論──2025年の時代背景に合わせて、複数パターンで分解してみる

最初に誤解のないように:ここで言う「洗脳」は、事実認識を歪ませる暴力的な操作を指す狭義ではなく、価値観・行動様式・評価基準がゆっくり染み込むプロセスを、あえて挑発的に呼んでみた比喩です。教育は本来、リテラシーと自由を増やす営みです。ただし2025年の現実──アルゴリズムの推薦・生成AIの常在化・資格インフレ・評価指標の過剰──の下では、良き学びも、いつのまにか「枠組みの内面化」にすり替わりやすい。そこで本稿は「妄想の理論」として、教育=枠組み設計という視点を複数のパターンでモデル化し、各パターンごとに段階・兆候・脱出路を置いてみます。

0. 2025年の前提(超要約)

- AI常在化:課題、要約、翻訳、コード生成まで「正解らしき答え」が秒速で出る。

- プラットフォーム化:学びの入口がSNS/動画/検索に統合、学ぶ順番と温度をアルゴリズムが決める。

- 資格・スコアのインフレ:可視化しやすい紙と点が増えるほど、測れない力の価値が相対的に薄まる。

- 少子高齢・人手不足:「早く・安く・均一に」育てる動機が強まり、標準化の圧力が増す。

パターンA:規範内面化モデル(公教育・市民性の統一)

仮説:教育は社会の最低合意(ルール・安全・言語)を配布し、衝突コストを減らす代わりに多様性を圧縮する。

段階

- 配布:読み書き計算と基本ルールを一斉投下。

- 標準化:同じ教科書・同じ時間割で進度を揃える。

- 序列化:共通テストや偏差値で足並みと差を同時に可視化。

- 内面化:「そのやり方が普通」という空気が自己監視を生む。

- 再生産:規範を守る子どもが、次の規範を守る大人になる。

兆候:「正解は1つ」「時間通りの提出が最重要」「脱線は悪」。

脱出路:カリキュラムに逸脱の窓(選択リサーチ・異分野対話・創作発表)を固定枠で埋め込む。

パターンB:市場適応モデル(スキル育成=労働力の規格化)

仮説:教育は労働市場の需要に合わせた即戦力テンプレを量産しがち。短期的に効率が良いほど、長期の創造性が枯れるジレンマ。

段階

- 要件化:「今、企業が求めるスキル」をモジュール化。

- ルーブリック化:評価表に落とし込み採点を高速化。

- 資格化:バッジ/マイクロ証明が増殖。

- 最適化:指標に合わせて行動が細る(Goodhartの法則)。

- 陳腐化:市場が変わると、学び直しがゼロからやり直しに。

兆候:「この指標でAを取れるやり方だけ教えて」。

脱出路:半分は市場準拠、半分は市場非依存(芸術・倫理・哲学・創作)に割り当てる「二系統カリキュラム」。

パターンC:アルゴリズム・シラバスモデル(おすすめが先生)

仮説:学びの順番をレコメンドAIが決める時代、私たちは「問い」より先に「答えの形」を見る。便利さの裏で思考の筋力が外部化。

段階

- 最適化:「あなたに合う」教材が途切れなく届く。

- 短絡化:要約→要約→要約で文脈が薄まる。

- 依存化:自分で探す体験が減る。

- 同質化:似た興味の人は似た結論に集約。

- 盲点化:推薦の外側(少数派知)に触れない。

兆候:「3行で」「結論だけ」「使えるテンプレ」。

脱出路:強制的に逆張り推薦を混ぜる(反対意見・少数派史観・異文化事例)。検索クエリを自作する練習を必須化。

パターンD:自己最適化モデル(セルフ洗脳)

仮説:「成長し続けねば」の自己物語が、ルーティンとアプリによって強化され、学びが成果の宗教になる。

段階

- 可視化:学習時間・単語数・連続日数を記録。

- 競争化:ランキングや連続記録が動機に。

- 罰化:止めると罪悪感が湧く。

- 自己同一化:「続ける自分」こそが自分になる。

- 破綻:怪我・介護・育児など人生イベントで崩れると、学び自体を嫌う。

兆候:「1日でも切らしたら終わり」「継続こそ正義」。

脱出路:休む設計(休息のスコア化/オフ週間)と、不連続を肯定する語彙(今週は観察週など)をあらかじめ埋め込む。

パターンE:社会再生産モデル(家庭×学校×職場の連結)

仮説:教育は、意図せずに資本(経済・文化・社会)の差を再生産する。「正解の作法」を早く学んだ人が、選抜で優位に立つ。

段階

- 作法の学習:質問の仕方・提出物の見栄え・受験語彙。

- 場の獲得:塾・習い事・海外体験など場の密度の差。

- 推薦の連鎖:評価者との接触、OB/OGパス。

- 肩書の上乗せ:インターン・ボランティアの履歴化。

- 閉じる門:要領の差が「適性」だと誤解される。

兆候:「地頭」「雰囲気がいい」「この子は伸びる」。

脱出路:面接や推薦での匿名化要素、ポートフォリオの相互盲検、短答式と制作物の併用で「作法バイアス」を減らす。

パターンF:監視可能性モデル(学習ログと評価の一体化)

仮説:学習履歴(出欠・滞在・クリック・作問・生成AIの使用)が一枚のダッシュボードで見えると、行動はログに最適化される。

段階

- 記録:学習の細部までトラッキング。

- 可視化:ヒートマップ・レーダーチャート。

- 比較:学級・部署・学校間でベンチマーク。

- 懲罰:ログの「空白」が評価に響く。

- 自己検閲:ログに残らない探究をやめる。

兆候:「この行動は点になるか」。

脱出路:ログに映らない影の学び(紙のスケッチ・私的読書・雑談・フィールドノート)を評価項目に追加して、不可視の価値を再可視化する。

「洗脳」と「社会化」を見分ける3つの質問

- 代替があるか:複数の正当な方法がカリキュラムに並列されているか。

- 批判が許されるか:先生・上司・教材に対する安全な異論の窓が制度化されているか。

- 退出のコスト:路線変更や学び直しをしても人間の価値が下がらないように設計されているか。

ケース別の「兆候 → 解毒」ショートリスト

| 場面 | 兆候(枠組みの内面化) | 解毒の一手 |

|---|---|---|

| 学校 | 発問が再現問題に偏る | 毎週1問「先生に異論を投げる時間」を制度化 |

| 塾・資格 | 過去問→予想問題の反復だけ | 「出ないが学びを広げる1冊」を必ず添える |

| 職場研修 | KPIに合わせたロールプレイのみ | 「KPIを疑うワーク」を最後の15分に固定 |

| オンライン学習 | 要約・要約・テンプレ | 毎週、反対意見のソースを最低1本読む |

| 家庭学習 | 連続日数が目的化 | 「休む日」をカレンダーに先に埋める |

実験:7日間「枠組みの正体を可視化する」ワーク

- Day1:あなたの「正しい学びの作法」を10個書き出す(例:結論→根拠→例)。

- Day2:その10個を、反対の作法に強制変換して1時間だけやってみる。

- Day3:最も違和感のあった3つをメモし、違和感の根を言語化。

- Day4:同じテーマを、賛成・中立・反対の3ソースで読む。

- Day5:アルゴリズム推薦を止め、図書館の棚で偶然性を取りに行く。

- Day6:学びの成果ではなく、途中の失敗だけを共有してみる。

- Day7:「自分のシラバス」を1ページで作り直し、逸脱枠(10~20%)を確保。

反証の章:教育は本当に「洗脳」なのか?

いいえ。複数の価値観が同居し、批判と更新が制度化され、退出のコストが低い教育は、むしろ洗脳の反対側にあります。問題は、仕組みが便利に回り始めるほど、多様性と逸脱がコスト高に見えること。つまり教育は、放っておくと枠組み化に流れやすい。だからこそ意図的に、余白・反論・無駄・遊び・偶然を埋め込む必要があるのだと思います。

2025年版・ミニ設計ガイド(個人/学校/職場)

- 個人:学びの二系統(市場準拠50%+市場非依存50%)。AIは「補助輪」として使い、問いは自分で立てる。

- 学校:評価の盲検化(名前・背景を隠す要素)と、制作物×短答の併用。逸脱枠の常設。

- 職場:研修の最後に必ずKPI批判ワーク。ログに残らない学びを評価項目に追加。

おわりに──「枠組みを自分で選び直す」ために

教育は、自由への道具にも、同調の装置にもなります。2025年の環境では、便利と効率が私たちの思考をやさしく包むぶん、枠組みの正体を忘れやすい。だからときどき、不便・遠回り・反対意見・逸脱を意図的に混ぜ、自分で「自分のシラバス」を更新する。その更新作業こそ、洗脳から一歩離れ、学びを取り戻すいちばん確かな方法だと考えます。